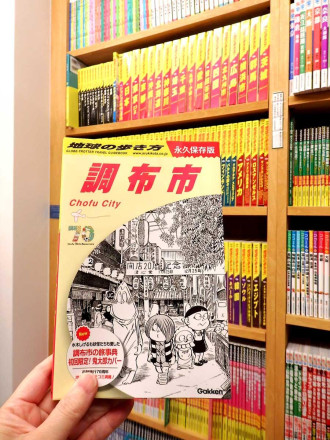

関東の古刹(こさつ)深大寺(調布市深大寺元町5、TEL 042-486-5511)で11月23日、「大般若転読会(だいはんにゃてんどくえ)」が行われる。同寺の仏具「磬(けい)」が700年ぶりにお里帰りしたことを記念して特別儀式も営む。

大般若転読会は同寺の年中行事で最も重要な法儀で、住職以下の僧侶が総出仕し約600巻に及ぶ「大般若経」を転読する。転読とは教典を素早く広げながら声を発して読む作法で、読誦(どくじゅ)の功徳を広めるもの。経巻を操る音や僧侶の読経が響き合い、荘厳で迫力ある祈りの空間となる。

今年は、大般若転読会の際に打ち鳴らす磬を用いた特別な儀式も行う。同寺の磬は銅製で、幅約25センチ、高さ約10センチ、重さ約1キロ。表には一対のクジャクの姿、裏には「武州深大寺 深沙(じんじゃ)王堂」「文永(ぶんえい)四年丁卯(ひのとう)」などの銘文が鋳造されている。文永四年は西暦1267年で、鎌倉時代の年紀銘を持つ磬は全国でもごくわずかしか残っていないという貴重な仏具。「深大寺」の寺名が記された最古の品で、当時から深沙堂が存在していたことを示す重要な文化資料でもある。

この磬は長らく同寺を離れ、経緯不明のまま神奈川県相模原市にある善勝寺(ぜんしょうじ)に伝わっていた。両寺は以前から対話を重ね、善勝寺側の文化財保護に対する深い理解の下、深大寺に戻ることが決まった。今年4月20日に行われた深大寺住職の晋山(しんざん)式では、「磬の還帰(かんき)式」も営まれた。

広報担当の大川志保さんは「両寺の結びつきにより、磬がお里帰りできたことをありがたく思う。『祈りの音』である大般若転読会で、700年の時を超えた音色がどのように響くか楽しみ」と話す。「大般若転読会は13時から関係者により行うので、一般参拝者はお堂の外から見守ってほしい」とも。