調布・深大寺で本堂特別拝観 清水比庵と豊道春海の書を展示

深大寺(調布市深大寺元町5)で10月31日~11月4日の5日間、秋の本堂特別拝観「深大寺の『書』-清水比庵(ひあん)・豊道春海(ぶんどう しゅんかい)-」が行われる。

奈良時代に開かれた同寺には、国宝の白鳳仏(はくほうぶつ)「釈迦如来倚像(いぞう)」や日本最大の肖像彫刻で秘仏の「元三大師像(がんざんだいしぞう)」など、多くの仏像が安置されている。本堂の本尊「宝冠阿弥陀如来坐像(ざぞう)」も普段は一般公開していないが、特別拝観の期間は間近で拝むことができる。

同仏像は、頭部に立派な宝冠を頂く姿が特徴。現在は本堂須弥(しゅみ)壇上に安置されているが、かつては「常行三昧(じょうぎょうざんまい)」という天台宗の修行を行うときの本尊だった。鎌倉時代前期に造られた調布市指定有形文化財。

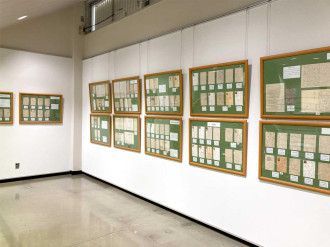

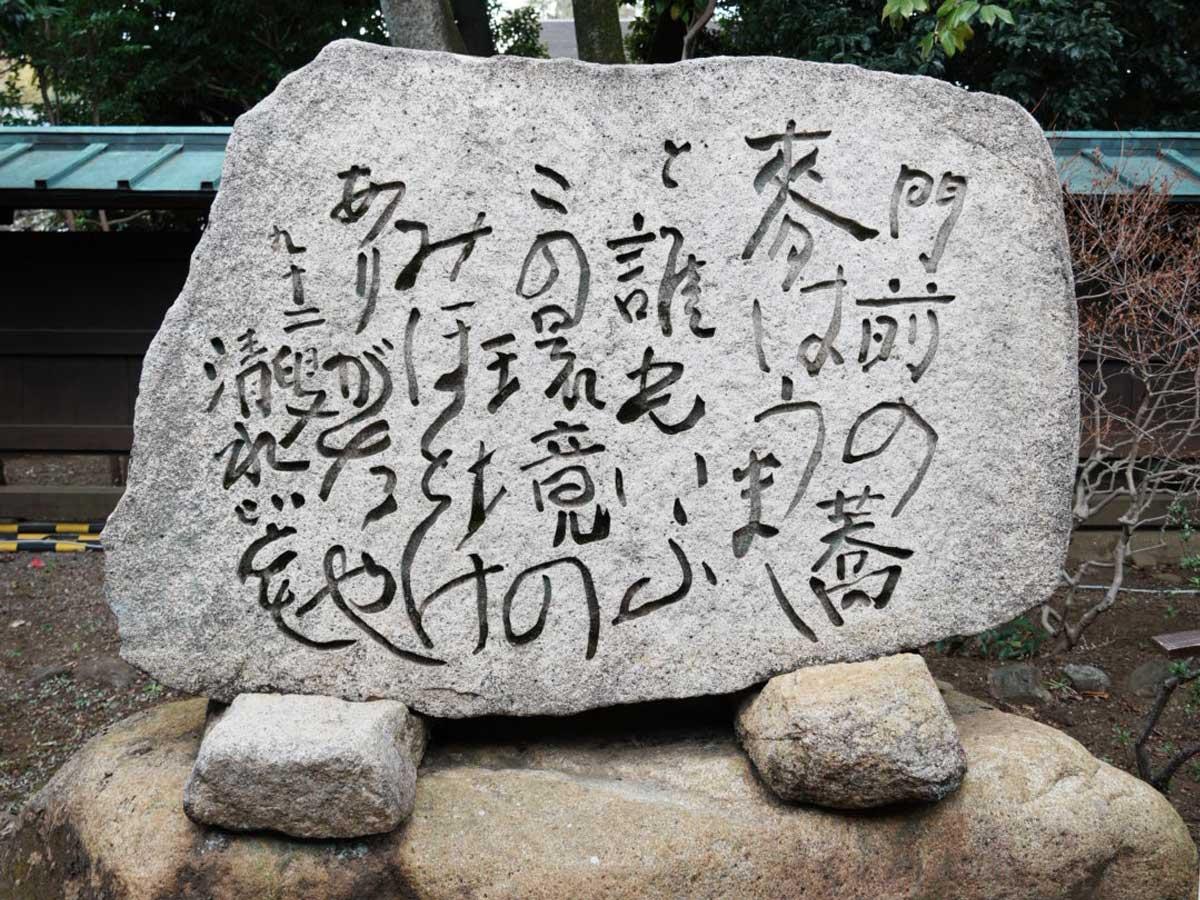

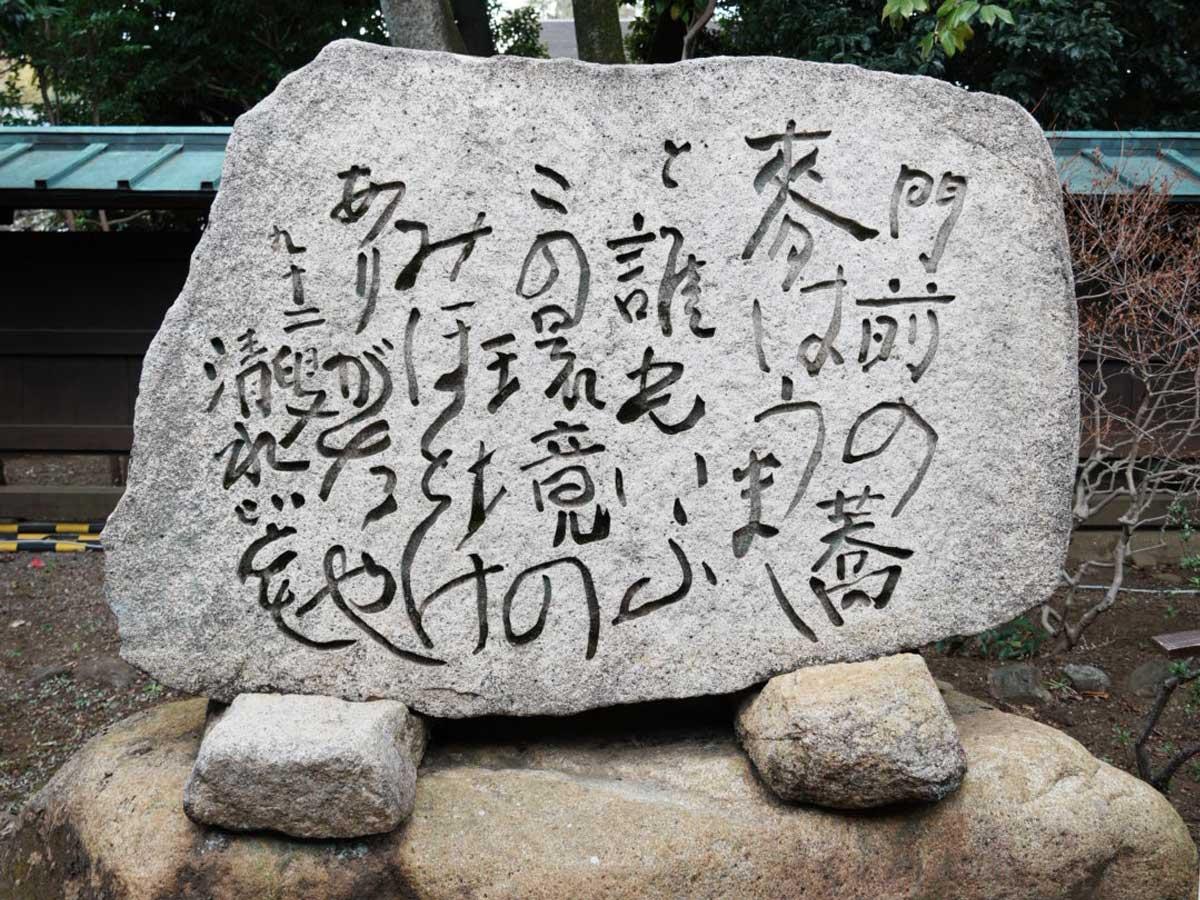

今回の特別拝観では本堂に清水比庵と豊道春海の書や石碑拓本を展示し、同時代に生きた2人の異なる個性を書跡から振り返る。比庵は1883(明治16)年生まれの歌人で書家。「現代の歌聖」と呼ばれ、今年は没後50年に当たる。1974(昭和49)年に「門前の蕎麦(そば)はうましと誰もいふこの環境のみほとけありがたや」の歌を石にじか書きし、独特の書風をそのまま刻んだ碑が山門脇にある。

豊道春海は1878(明治11)年生まれの天台宗の僧侶。14歳で書家の西川春洞(しゅんどう)に入門した。書壇の一本化に尽力し、日展に「書」部門を新設するなど現在の書壇の基礎を築いた人物。同寺境内には、1924(大正13)年に建立された「重修石垣碑」がある。

広報担当の大川志保さんは「広い境内のあちらこちらに多くの歌人や俳人、書家の石碑があるので、2人以外の歌や書も味わいながらゆっくり散策してみては」と話す。「これから深大寺一帯は紅葉が美しくなり、清らかな水に育まれた新そばの季節を迎える。古刹(こさつ)ならではの風情を感じながら静かに参拝していただけたら」と呼びかける。

拝観時間は13時~16時(法要などにより変更あり)。拝観料(文化財保護協力金)は一般500円、高校生以下無料。